Во второй половине августа 1905 г. в городе Шуша Елизаветпольской губернии вспыхнула армяно-азербайджанская резня, которая стала составной частью истории межнационального конфликта между двумя нациями, длившегося с 1905 г. по 1906 г. Масштабные кровавые столкновения в Шуше начались 16 августа 1905 г. Армяне убили двоих азербайджанцев, затем начались погромы и поджоги торговых лавок и домов азербайджанцев. Среди архивных материалов сохранилось свидетельство, как действовали армяне во время поджогов домов: «под прикрытием стариков мальчишки подбегали к татарским домам [здесь и далее под именем татар подразумеваются азербайджанцы – Ф.Д.], подкладывали под деревянные части ворот и забора тряпки, обливали их керосином и поджигали. У мальчиков было специальное снаряжение: сумки с тряпками и бутылки с керосином.»

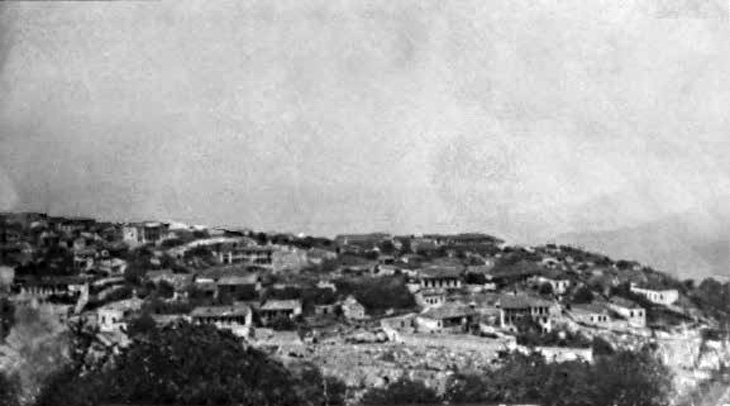

Тем временем азербайджанская сторона тоже стала предпринимать меры для защиты от армянского террора. В ответ на поджоги домов азербайджанцы стали отвечать тем же, причём более активно, чем армяне. Серьёзным успехом азербайджанской стороны было овладение 17 августа церковью, которая была превращена армянами в стратегическую базу, откуда вёлся обстрел. В ходе боёв отрядам азербайджанской самообороны удалось оттеснить армян, занимавших на возвышенной части города более выгодные позиции. Это угрожало уничтожением целого армянского квартала. На защиту шушинских армян пришли войска и казаки, залпами орудий оттеснившие мусульман, «неустрашимо взбиравшихся по крутым подступам, ведущим в армянскую часть», как указывалось в официальном донесении. Столь энергичное и оперативное вмешательство в дело войск, не характерное на всём протяжении шушинской резни, объяснялось, прежде всего, интересами самих властей. Дело в том, что Шуша расположена на склоне высокой, скалистой и труднодоступной горы. На верхней части её склона расселились армяне, а на нижней – азербайджанцы. Все правительственные учреждения, почта, телеграф располагались в армянской части. Поэтому, когда азербайджанские силы были близки к взятию под контроль армянских кварталов, власти, опасаясь разрушений и пожаров в этой части Шуши, обеспечили её оборону. Тем более что из-за пожаров были повреждены телеграфные провода.

20 августа стороны достигли мира, который, как показали дальнейшие события, оказался непрочным. Несмотря на достижение перемирия, армяно-азербайджанские столкновения в Шуше продолжались всю вторую половину 1905 г. Избегая частых нападений на азербайджанские сёла, армяне прибегли к тактике блокады азербайджанского населения Шуши. Дашнакские отряды заняли дорогу между Агдамом и Шушой у Аскерана. Это была одна из длительных блокад Шуши, начавшаяся в августе 1905 г. и длившаяся в 1906 г. Полное прекращение сообщения с городом угрожало населению голодом и полным уничтожением. Закрытие армянами тракта от Аскеранской крепости и всех просёлочных путей от Агдама до Шуши, привело к тому, что не только жители города, но и мусульмане Шушинского, Джебраильского и Зангезурского уездов были лишены возможности получать продовольствие и предметы первой необходимости.

Данные о жертвах шушинской резни в августе 1905 г. точно не были определены. В отчёте елизаветпольского губернатора сообщалось о 250 убитых и раненых, без указания их национальной принадлежности и уничтожении около 200 домов. По данным помощника начальника Тифлисского губернского жандармского управления в Елизаветпольской губернии ротмистра М.Е.Хуциева, азербайджанцы потеряли до 300, армяне – около 100 убитыми. В то же время М.Е.Хуциев подчёркивал, что и азербайджанцы, и армяне скрывали у себя в домах убитых, не включённых в вышеупомянутые цифры. В докладе прокурора Елизаветпольского окружного суда А.А.Скульского в Министерство юстиции об итогах резни отмечалось, что потерпевшей стороной в Шуше являлись азербайджанцы.

После окончания августовской резни в Шуше дашнаки начали готовить план очередного террора против азербайджанского населения города и уезда. Ситуация в Шуше продолжала оставаться опасной и в начале 1906 г. Наиболее полную картину бедственного положения азербайджанского населения, оставшегося в фактической блокаде, рисует телеграмма шушинца Азад бека Везирова, отправленная им в Баку: «Положение шушинских мусульман ужасное; все пути сообщения вот уже полтора месяца закрыты армянскими бандами. Подвоз жизненных припасов прекратился, мука, сахар и другие продукты первой необходимости выписываются лишь по почте. Форменный голод. Есть одиночные смертные случаи… Банды армянские бесчинствуют по всему уезду. Банда в селении Малыбеклу подожгла несколько домов, она же напала на штаб-квартиру в Ханкенди и на глазах у казаков перерезала проживающих там мусульманских детей и женщин; подожгла усадьбу Наджафкули ага и доктора Мехмандарова. Город изолирован от всего мусульманского центра. Все жалобы, телеграммы генерал-губернатору, наместнику пока не дали благоприятного для мусульман результата. В городе армяне ведут себя вызывающе, часто открывают без всякого повода огонь по татарской части.»

Однако армяне не только совершали нападения на азербайджанцев, но и продолжали блокаду дороги, ведущей к Шуше. В одном из докладов, отправленных прокурором Елизаветпольского окружного суда А.А.Скульского министру юстиции, говорилось, что «вся нагорная часть Шушинского уезда, начиная от Аскеранской крепости, находится в руках армян, почти все татарские селения в этой части разгромлены и сожжены, и армяне, засев в ущелье при Аскеранской крепости, прекратили всякое сообщение с городом Шушой, встречая выстрелами и грабя всех проезжающих по прилегающему по ущелью шоссе.»

Полная безысходность, на которую были обречены азербайджанцы, и невнимание к их просьбам со стороны высшей кавказской администрации вынудили шушинцев искать помощи от Османской империи, которая всё чаще стала поднимать перед Россией вопрос о резне азербайджанцев армянами. В начале февраля 1906 г. представители 19 сёл Шушинского уезда, разрушенных армянами, явились в османское генеральное консульство в Тифлисе, где довели до сведения о тяжёлом положении мусульман и просили о помощи. Депутация сообщила о том, что азербайджанские сёла находятся в блокаде и население испытывает трудности с продовольствием, местная же администрация, отбирая у азербайджанцев оружие, покровительствует армянам. В связи с этой жалобой, сообщённой консульством в Стамбул, османское правительство обратилось к своему послу в Санкт-Петербурге с поручением поднять данный вопрос перед османским правительством.

После неоднократных обращений мусульман к властям наместник на Кавказе И.И.Воронцов-Дашков издал приказ о командировании в Елизаветпольскую губернию летучего отряда во главе с временным командующим Кавказской кавалерийской дивизии генерал-майором В.Н.Голощаповым. 14 января В.Н.Голощапов с отрядом и большим транспортом жизненных припасов для мусульман, грузом до 7 тыс. пудов, прибыл из Агдама в Шушу. Он отказался принимать депутации от армян и азербайджанцев, пока они не заключат мир. 16 января депутации сообщили В.Н.Голощапову, что мир достигнут, в городе снесены все баррикады. После этого мирная жизнь стала постепенно восстанавливаться. В конце марта 1906 г. отряд под командованием В.Н.Голощапова был расформирован, ввиду выполнения возложенной на него задачи. Войска отряда перешли в распоряжение елизаветпольского генерал-губернатора (15, с. 3).

Одним из дерзких нападений дашнакских военных отрядов, о котором упомянуто выше в связи с телеграммой А.Везирова из Шуши, был захват громадного транспорта с продовольствием для голодающих Шуши, шедшего под охраной казаков. В ответ на это генерал-губернатор В.А.Альфтан отправил отряд из сотен казаков и горной полубатареи под командованием подполковника В.А.Веверна. Отряд должен был принудить армян исполнить все законные требования. Однако эти требования зачастую не исполнялись, и тогда приходилось налагать штрафы, а при отказе вносить их – взимать силой и даже обстреливать сёла, после вывода из них жителей.

Следующей, не менее резонансной, акцией против армянских провокаций, был артиллерийский обстрел летучим отрядом В.А.Веверна армянских селений Таго и Туг Шушинского уезда. Причиной стало то, что 14 января 1906 г. дашнаки напали на азербайджанское село Каджар, а также обстреляли казаков. 19 и 20 марта отряд В.А.Веверна выпустил по Таго и Туг 26 снарядов, взыскав с армян этих селений контрибуцию в сумме около 3000 руб., а также конфисковал крупные запасы винтовок Бердана, курковых ружей, игольчаток, патронов. Хотя жертв среди населения во время обстрелов не оказалось, армянская пресса подняла шум об истреблении армян, посыпались жалобы в адрес наместника, последовали запросы от него к В.А.Альфтану. Наиболее изощрялся в описании «зверств» в отношении армян карабахский епископ Ашот, который отправил телеграммы в армянские газеты, где сообщалось о том, что 400 казаков бомбардировали Туг, разрушили дома, отобрали 25 ружей, оштрафовали жителей на 900 руб., секли крестьян, грабили дома, насиловали женщин, старух и девочек перед родными.

Используя всевозможные средства, епископ Ашот развернул широкую кампанию по искажению сути шушинских событий, выставляя мусульман главными виновниками беспорядков. 2 января 1906 г. он направил телеграмму императору Николаю II, в которой сообщалось о массовой резне армян в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском, Джебраильском и Арешском уездах, о том, что мусульмане уничтожили значительную часть Шуши и город превращен в руины. Используя традиционную для армян риторику, он обвинял азербайджанцев в связях с Османской имперей, сообщал, что якобы в Карабахе действуют агенты султана, которые «ободряют татар восстать, создать великую мусульманскую державу под главенством султана, уничтожить христиан-армян». Епископ жаловался на закрытие для армян тракта Шуша-Евлах и на бездействие властей. Оправдывая захват армянами Аскерана и горных высот, Ашот сообщал, что благодаря этому, для азербайджанцев прекратился подвоз продовольствия и они стали просить об открытии дороги.

В.А.Альфтан отвергал все эти обвинения и называл отправку отряда В.А.Веверна «справедливым», т.к. накануне такой же отряд, с той же целью был отправлен в азербайджанское село под командованием генерал-майора В.Н.Голощапова. Однако по приказу И.И.Воронцова-Дашкова действия отряда В.А.Веверна были немедленно приостановлены. Основанием для такого решения послужила встреча в Тифлисе с армянскими представителями. Они сообщили наместнику искажённую версию о событиях в Шуше, ссылаясь на телеграммы епископа Ашота. При них же И.И.Воронцов-Дашков отправил В.А.Альфтану вторую телеграмму, в которой говорилось о распоряжении провести строгое расследование по указанным армянскими делегатами фактам и предании суду виновных. Столь мгновенное удовлетворение наместником просьб армян, без выяснения альтернативной информации, невольно вызывает параллели с генерал-майором В.Н.Голощаповым. Когда азербайджанские деятели обращались с жалобами на действия В.Н.Голощапова, его пристрастное отношение к конфликтующим сторонам и просили отозвать генерала, то наместник отказал им, даже не распорядившись проверить информацию, поступавшую от азербайджанской стороны.

Добившись отзыва отряда В.А.Веверна, армяне решили отделаться ещё от одного неугодного им человека – генерал-губернатора Елизаветпольской губернии В.А.Альфтана, немало способствовавшего разоблачению их действий и препятствовавшего целям армянского движения в Карабахе. Обвинив В.А.Альфтана в препятствовании делу умиротворения, армяне ходатайствовали перед наместником о командировании в Шушинский, Зангезурский и Джеванширский уезды В.Н.Голощапова, который, по их словам, «во время пребывания своего в Елизаветпольской губернии во главе особого воинского отряда своими беспристрастными действиями снискал полное доверие обеих враждовавших сторон, как армян, так и мусульман.» То, что армяне настаивали именно на кандидатуре В.Н.Голощапова, было не случайным. Несмотря на то, что генерал запомнился обстрелом в январе 1906 г. армянских сёл и восстановлением безопасности на дорогах, ведущих к Шуше, эти его действия не нанесли армянам существенного вреда, как может казаться на первый взгляд. Как писал в одной из своих статей А.Везиров, В.Н.Голощапов «действительно побродил немного по неудобно проходимым горным местам Шушинского уезда и пострелял в армянских сёлах, где снаряды его, кстати сказать, то не долетали, то перелетали, а затем спустился на низменности, где, по собственному его признанию, безопасно ходить среди татарского населения, и, записавшись в генералы правильного прицела, стал незаслуженно громить сёла последнего». По приказу В.Н.Голощапова были обстреляны азербайджанские сёла Паправенд, Борсунлу, Угурбейли, Эвоглу, Кочарли, Калантарлы Джеванширского уезда, несмотря на то, что они подвергались нападениям армян. Не менее одиозным было решение генерала о размещении на всём пути от Агдама до Шуши караулов из войск с целью предотвратить проникновение в Шушу азербайджанских ополченцев, могущих прибыть на помощь своим соотечественникам. Подобное решение, нацеленное якобы на то, чтобы не провоцировать новые столкновения, фактически, было на руку армянам. Учитывая, что шушинские азербайджанцы и без того находились в бедственном положении и подвергались армянскому террору при попустительстве властей, закрытие пути в Шушу для азербайджанцев, естественно, ставило их в ещё более опасные условия.

Вопрос о замене В.А.Альфтана на В.Н.Голощапова был улажен И.И.Воронцовым-Дашковым следующим образом: в мае 1906 г. Елизаветпольская губерния была поделена на две части: в западную (Елизаветпольский, Нухинский, Казахский, Арешский уезды) генерал-губернатором назначался В.А.Альфтан, а в восточную (Шушинский, Джебраильский (позже переименованный в Карягинский), Джеванширский, Зангезурский) – В.Н.Голощапов.

Через несколько дней после назначения В.Н.Голощапова разгорелась очередная фаза армяно-азербайджанской резни в Шуше. Новая вспышка насилия в Шуше началась в июне 1906 г. Как сообщалось в докладе елизаветпольского окружного прокурора А.А.Скульского (4 июля 1906 г.), с первых чисел июня в Шушинском уезде усилились столкновения армян и азербайджанцев, причём он констатировал, что нападения совершались в основном армянами. 9 июня до 40 вооружённых армян обстреляли в Шуше жителей азербайджанских сёл, работавших при исправлении оросительных канав, и убили трёх человек. Свидетелем инцидента стал новоназначенный генерал-губернатор В.Н.Голощапов. Когда шушинцы обратились к нему с жалобой, он отказал им в помощи, заявив, что дела, касающиеся передвижения населения вне дорог, не входят в его компетенцию. Подобный образ действий, естественно, вызывал возмущение мусульман, видевших снисходительность носителя власти к одной стороне и жёсткость к другой.

12 июля армяне начали обстреливать мусульманскую часть Шуши, собираясь напасть на неё. Утром 16 июля в городе прогремел мощный взрыв: армяне взорвали центральную и одну из лучших позиций азербайджанцев и сожгли дом. Стрельба и погромы длились ещё семь дней. Лишь 23 июля 1906 г. состоялась примирительная процессия, и наступило умиротворение населения в Шуше. Но даже во время примирения армяне пошли на провокацию. В мусульманскую процессию из армянской части Шуши был произведён выстрел, и это чуть не расстроило мир. Лишь выдержка со стороны мусульман не позволила нарушить ход примирительной процессии.

Согласно данным А.В.Герасимова, во время июльской резни в Шуше со стороны армян было убито 23, ранено 103 человека. По его словам, сведений о потерях азербайджанской стороны пока нет, но можно считать, что они почти такие же, как у армян.

Шушинская резня летом 1906 г. характеризовалась изменением отношения местной администрации к конфликтующим сторонам. Если ранее генерал-губернатор В.Н.Голощапов хотя бы имитировал обстрелы армянских сёл, то теперь постепенно стало всё более отчётливо проявляться его стремление направить орудие борьбы против азербайджанцев. Деятельность В.Н.Голощапова получила уже тогда неоднозначную оценку современников: азербайджанцы склонялись к тому, что генерал-губернатор подкуплен армянами, армяне же и высшая кавказская администрация были убеждены, что действия В.Н.Голощапова продиктованы усилением нападений азербайджанцев на армянские сёла и на войска.

Подобные действия генерал-губернатора, соединённые с пристрастностью к конфликтующим сторонам, оставление без последствий преступлений армян и, наоборот, предвзятое отношение к азербайджанцам вызывали справедливый ропот у последних.

В июле 1906 г. группа представителей азербайджанской общественности (М.Шахтахтинский, О.Ф.Неманзаде и др.) обратилась к премьер-министру П.А.Столыпину с просьбой отозвать В.Н.Голощапова из Шуши, т.к. он «руководим армянским революционным комитетом.» С аналогичной просьбой к П.А.Столыпину обратились шушинцы, евлахские беки, обвиняя В.Н.Голощапова в том, что он обстреливает только мусульманскую часть. Ахунд М.Пишнамаззаде же в телеграмме на имя Г.З.Тагиева отмечал, что «пока Голощапов в Шуше, успокоения трудно ожидать». Сообщая о телеграммах елизаветпольцев наместнику с просьбой заменить генерал-губернатора, ахунд просил и Г.З.Тагиева обратиться с той же просьбой.

В ответ на обвинения в адрес В.Н.Голощапова И.И.Воронцов-Дашков встал на его защиту. 15 июля 1906 г. И.И.Воронцов-Дашков отправил на имя бакинского генерал-губернатора С.А.Фадеева телеграмму, в которой просил сообщить живущим в Баку шушинцам, что их просьба об отзыве В.Н.Голощапова оставлена без последствий.

Недовольство азербайджанцев Шуши действиями В.Н.Голощапова проявлялось всё чаще и, по мнению властей, убеждённость мусульман в проармянской позиции генерал-губернатора была причиной их усиленного вооружения, что выражалось, в частности, в наличии большого количества нарезного оружия, запасов патронов, проводимых мусульманами упражнениях в стрельбе. Этот факт, а также беспрерывные жалобы азербайджанцев на генерал-губернатора в конце концов возымели своё действие. В конце августа 1906 г. В.Н.Голощапов был освобождён от должности и заменён генерал-майором А.Ф.Бауэром. Впоследствии против В.Н.Голощапова был организован теракт со стороны партии «Дифаи», взявшей на себя роль мстителя правительственным чиновникам за ущемлённые права азербайджанцев. Генерал был тяжело ранен, однако остался жив.

Резня в Шуше пошла на спад к концу 1906 г. Таким образом, почти полтора года город и уезд были охвачены беспрецедентным по своему масштабу межэтническим конфликтом. Армяно-азербайджанские столкновения, судя по масштабу, вполне можно охарактеризовать как настоящую войну, с применением артиллерии, захватом территорий, уничтожением целых населённых пунктов. С лета 1905 до конца 1906 г., с короткими перерывами, Елизаветпольский уезд, весь Карабахский регион представлял собой полигон, на котором дашнаки отрабатывали террор против азербайджанского населения. Здесь же армяне впервые получили поддержку со стороны местной администрации, преступно взирающей на массовые убийства и погромы, а порой открыто помогавшей им в их деяниях. Этот фактор повлиял на трансформацию взглядов азербайджанского общества, способствуя изменению его прежне лояльного отношения к властям.

Фархад Джаббаров,

доктор философии по истории, доцент

Статья опубликована в рамках проекта «Карабахские реалии в центре внимания международного сообщества» Общественного объединения «Права женщин и гендер» при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.