Присоединив к своим владениям Кавказ, Российская империя столкнулась не только с внешним противодействием региональных держав, но и с внутренними проблемами. Непокорность ряда народов, их постоянная партизанская война против российского владычества требовала постоянного присутствия русских военных контингентов в очагах напряженности.

Царское правительство помимо военных действий пыталось замирить горцев и расширением русской торговли в регионе, вовлекая в нее кавказские этносы. Но эта попытка оказалась поначалу малоэффективной.

Армяне если и не монополизировали торговлю между кавказскими племенами, то удерживали львиную долю, что вызывало недовольство как горцев, так и русской военной администрации. Кавказская администрация выступала за то, чтобы горцы занимались торговлей непосредственно, а не через посредников – армян. Но горцы, мало искушенные в армянском искусстве получения барыша, не могли выдерживать конкуренцию.

Для исправления ситуации в 1833 году глава русской военной администрации генерал-лейтенант Вельяминов выступил с предложением ряда мер, направленных на улучшение торговли с горцами. В число предложений входили увеличение ввоза к горцам товаров русской промышленности, расширение круга лиц, допущенных к торговым операциям при меновых дворах, позволение мещанам заниматься торговлей. Армян предполагалось совсем отстранить от торговых операций. Надо отметить, что эта инициатива была частично одобрена императором Николаем I в 1836 г. Единственное, он не согласился с таким резким подходом к запрещению армянам торговать на Кавказе.

Ранее против подобной идеи выступал А.П.Ермолов. Тогда он оспаривал доводы Р.А.Скасси, будто бы армяне являются причиной горских набегов. Надо добавить, что эта проблема привлекала внимание военных не единожды. 24 сентября 1827 г. генерал Г.А.Емануель издал приказ, согласно которому армянские купцы могли продавать свои товары оптом только жителям черноморского побережья, но не горцам. На меновых же дворах им позволялось вести лишь розничную торговлю. Тем самым, русская военная администрация, ограничив армян в оптовой торговле, создавала условия для вовлечения всех кавказских народов в непосредственные экономические отношения между собой и Россией.

Несколько позднее, в 1833 г., генерал Малиновский утверждал, что причину враждебности ряда горских племен к России следует искать в происках армян. Они, по словам генерала, «подстрекают к непокорности натухайцев, шапсугов, абадзехов, стремясь пользоваться несогласием их с русскими с целью обогащения от торговли». Предложение генерала Малиновского поддержал в 1838 г. генерал Г.Х.Засс, утверждавший, что армяне монополизировали эту деятельность, чем вызывают недовольство казаков и горцев, и предложил запретить армянам вести торговые дела с кавказскими народами. Он указывал на то, что они «по природе своей корыстолюбивые и способны на все ради обмана». Но эта инициатива не нашла поддержки в лице русского верховного командования.

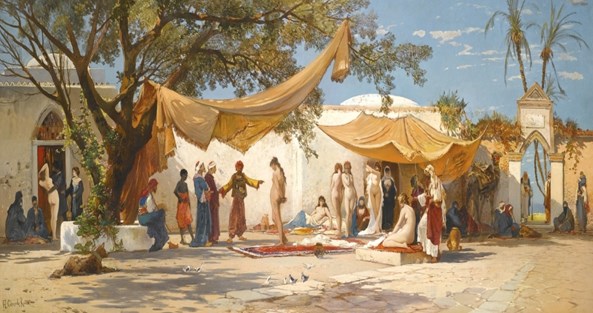

Собственно причину такого отношения русских боевых генералов к армянам, а особенно к армянским купцам, следует искать в специфическом характере их торговой деятельности. Ведь основной статьей их дохода была торговля людьми, в частности, военнопленными. По словам историка 19 века Ф.А.Щербины, исследователя Краснодарского края и казачества, «главный источник торговли доходов армянина представлял торг людьми».

Что касается отношения барона Г.Х.Засса к армянам, нужно подчеркнуть, что он ни в коем случае не был армяноненавистником. По инициативе именно этого генерала 21 апреля (3 мая) 1839 г. черкесо-гаи (горские армяне) были переселены в район крепости Прочный Окоп, где на завоеванных силой русского оружия землях основали собственный аул Ермэльхабль – будущий Армавир.

Вся деятельность армян, связанная с приобретением и последующей перепродажей «живого товара», являлась помимо того, что безнравственной, но и незаконной. Еще 9 апреля 1804г. император Александр I издал указ «О запрещении армянам торговать невольниками». Современный российский исследователь Олег Кузнецов смог привлечь внимание историков к этому практически не исследованному документу.

«Усмотрев в донесении от екатеринославского вице-губернатора Неверовского во время управления его сею губернию, сюда дошедшего, что нахичеванские армяне (бывшие крымские армяне, переселенные по Карасубазарскому договору 1772 года из Крыма во вновь основанный город Нахичевань-на-Дону, ныне – территория города Ростов-на-Дону – прим. Олега Кузнецова), выменивая или другим образом приобретая за Кубанью у владельцев тамошних невольников, им принадлежащих, и влача их скованных в железах, продают их в Крыму и в других местах татарам или помещикам, я считаю нужным сей постыдный торг строго запретить, и сие тем более, что по общим законам, в России существующим, люди сего рода и укреплены (т.е. быть переданными в крепостную зависимость от других людей – прим. Олега Кузнецова.) быть не могут, и, следовательно, покупающие их по незнанию или по обычаю татары и помещики подвергаются потере заплаченных за них денег, как скоро люди сии предъявят иск на свободу.

Само собой разумеется, что сим не возбраняется выкуп пленных христиан, армянами и другими торгующими вывозимыми; вопрос сей, как средство благотворения, должен быть оставлен в прежнем его положении, тем более что выкупленные христиане по существующим вообще о пленных христианах законам свободны от всякого укрепления».

Подводя итоги нашей статьи, стоит отметить, что как видно из приведенных фактов, армяне не только продолжали нарушать закон, занимаясь работорговлей. Он и целенаправленно сосредотачивали в своих руках все основные статьи кавказской торговли, натравливая один народ на другой, как справедливо подчеркивают русские генералы, воевавшие на Кавказе. Результатом этого являлись новые партии «живого товара», с большим успехом реализуемые предприимчивыми работорговцами в других регионах. Объектом купли-продажи для них сначала были христиане, захватываемые в плен крымскими татарами в пограничных областях Российской империи или Речи Посполитой (польско-литовского государства), а после их перехода под власть России – мусульмане или язычники из числа горских народов Северного Кавказа, — подчеркивает Олег Кузнецов.

Работорговцы-армяне как явление исчезли лишь в 1840-е года благодаря постоянным рейдам Черноморской флотилии. До этого ежегодно на невольничьи рынки ежегодно армянами вывозилось около 4000 человек. В 1829 году по Адрианопольскому мирному договору черноморское побережье Закубанья отошло к России, и вывоз пленников армянскими купцами стал пресекаться российским военным флотом. Историк Ф.Щербина пишет, что в 1830-1840-х контрабандисты возили с берегов Чёрного моря для продажи в Турцию и русских пленных, но когда, российские военные суда настигали работорговцев, они топили в море пленников, «чтобы скрыть следы преступной торговли».

Картина И. Айвазовского «Взятие русскими матросами турецкой (большое число армян-работорговцев были подданными Османской империи – Ш.Г. и З.М. ) лодки и освобождение пленных кавказских женщин».

Шелале Гасанова, Заур Мехдиев

Minval.az