Назим Рза: «Если бы я не перешел «красную линию», то меня бы не было»

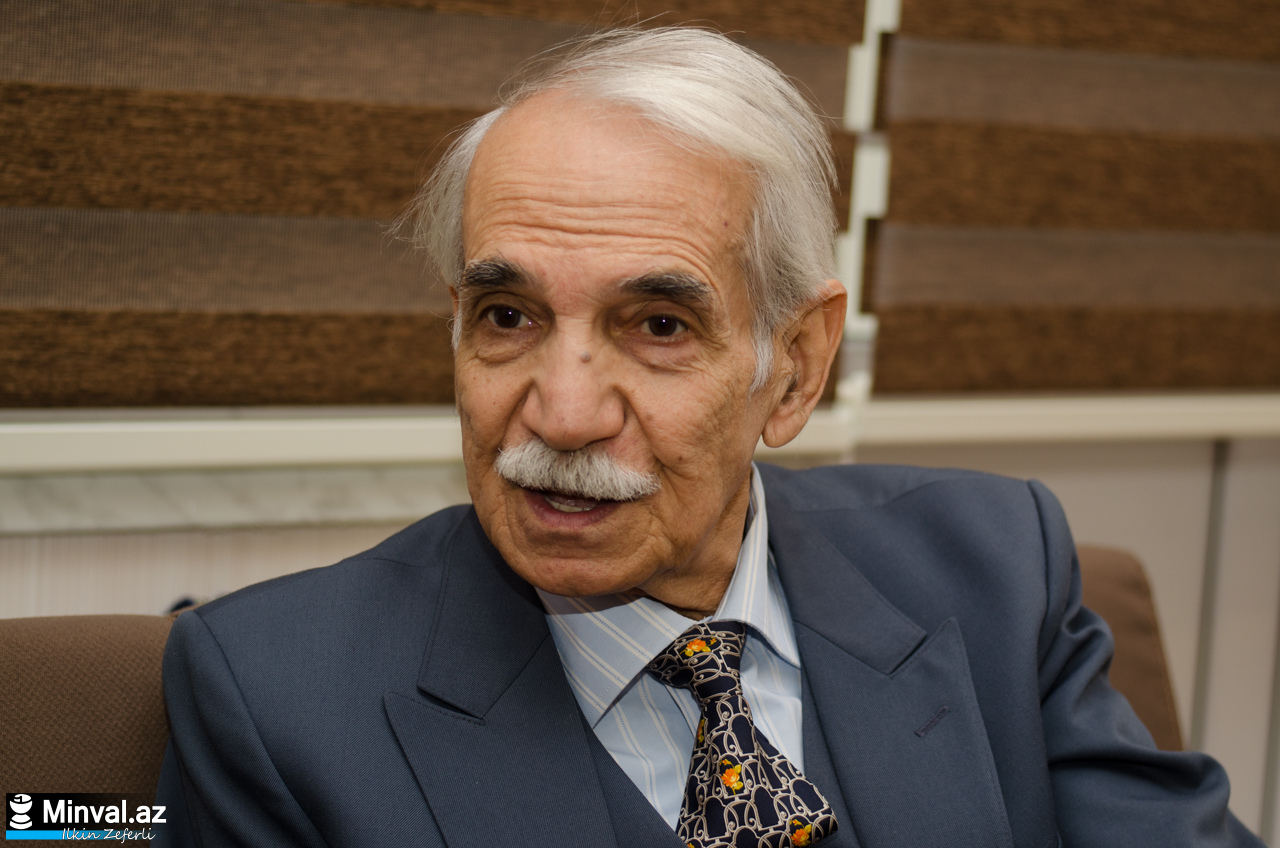

Сегодня гость Minval.az – Назим Рза Исрафилоглу, известный кино и телережиссер- документалист, сценарист, публицист-писатель, великолепный научный исследователь. Всю свою творческую жизнь, проработав на студии АзТВ, он создал свыше 70-ти документальных, научно- популярных, публицистических фильмов, освещающих важнейшие области Азербайджана. «Сын Каспия», «Человек спасает Каспий», «Атешгях», «Азербайджанские вулканы», 12-ти серийный фильм «Одлу мемлекет» (посвященный истории азербайджанской нефти), «Норвежские эскизы» (2 серии), «Древняя Гянджа», и многие другие фильмы об истории азербайджанского народа – его детища.

Это второе интервью, которое Назим Рза дает нашему изданию. И всякий раз, когда я беседую с этим замечательным человеком, мне очень не хочется, чтобы беседа наша заканчивалась. Именно беседа, потому что сухой термин интервью подойдет для кого угодно, но только не для этого удивительно галантного, доброго и талантливого человека. И вот мы, уютно усевшись на мягких диванах нашей новой студии, беседуем, попивая ароматный чай. И Назим Рза Исрафилоглу – как всегда — интересно и захватывающе рассказывает о своем творчестве. А точнее – о производстве, с которого все начинается.

— Да, не удивляйтесь. Кино – это не только творческий процесс, это еще и производство. Не зря в конце каждого фильма обязательно упоминается студия, в которой был снят фильм. В процессе создания фильма участвуют люди многих профессий – начиная со сценариста, режиссера-постановщика, оператора, звукорежиссера и так далее. Я не говорю уже про технический состав. Кино требует немалых финансовых вложений, потому что снимать фильм, сидя на одном месте – все равно что не делать ничего. Нужен необходимый инвентарь, транспорт.

Но сегодня речь пойдет именно о документальном кино. Когда я снимал свой фильм «Крокодиловы слезы», география, ареал, была обширна: Губа, Ленкорань, Исмаиллы, Шамахы, Грузия, Турция. На пути съемочной группы были горы и перевалы, было очень много точек, которые необходимо было найти. Весь этот процесс требовал времени.

Во времена Советского Союза был обширный круг: проводились региональные и всесоюзные кинофестивали, была мотивация. Человек снимает фильм, и у него есть гарантия, что его работа обязательно будет представлена на кинофестивале, на фестивале он получит какой-то приз, диплом или просто хорошую статью в СМИ. Существовало хорошее общение между сотрудниками студий из различных республик, между режиссерами, в порядке обмена опытом просматривались фильмы, и так далее. Сегодня этого практически нет. Нет общения. Нет порядка обмена творческим опытом. Если и организовываются какие-то кинофестивали, то проходят они как-то незаметно. Лично я за последнее время не слышал ни об одном фестивальном буме. Даже во времена становления независимости в Азербайджане еще были какие-то мероприятия, связанные с кинематографом, но и это ушло в прошлое. Все решают кадры.

Говоря о документальном кино, стоит отметить следующее: фильмы этого жанра создавать на самом деле гораздо сложнее, чем художественные. Документальное кино требует от создателя обширных знаний в области многих наук: истории, географии, обществознания, этноса, литературы. Автор документального фильма в какой-то мере исследователь: он должен уметь работать с архивами, с библиотечными книгами. Он должен обладать выдержкой, терпением, живым интересом к сюжету, который он вкладывает в фильм. Если ничего этого нет, то хорошего кино никогда не получится. Сегодня азербайджанский кинематограф переживает упадок – и художественный, и документальный. Я не хочу заострять внимание на художественном, потому что я – документалист, этот жанр мне гораздо ближе. Ко мне приходили студенты из университета искусств – на стажировку или же просто для ознакомления со стилем моей работы. Когда я с ними разговаривал, то задавал им вопросы, чтобы узнать уровень их знаний. Среди них были и студенты 4-го курса, которые не знали элементарных вещей. К примеру: какие существуют виды монтажа? Студент молчит. Я спрашиваю: вы разве не проходили этого на курсе? Ответ: нет. А ведь основное средство выражения режиссера – именно монтаж. С помощью монтажа он привлекает зрителей, с помощью монтажа он беседует со зрителями, доносит до них смысл своей работы, доказывает, показывает, убеждает. Иначе самый распрекрасный сюжет превращается в обычный сырой материал. Приведу простой пример: женщина, у которой на кухне есть и тесто, и мука, и сахар, и орехи. Но это ингредиенты. А само блюдо надо еще уметь приготовить.

Однажды мне задала вопрос женщина, которая интересуется кино (в частности, индийскими фильмами, после сеанса которых люди выходили и с мокрыми от слез носовыми платками), но не разбирается в сути работы: на экране актеры смеются и плачут, живут и умирают, это понятно. А в чем заключается суть работы режиссера? И я ответил ей: если вы смотрите трагический фильм, и переживаете, страдаете – это режиссер сделал так, чтобы вы испытывали такие сильные эмоции. Или вы смотрите комедию, и хохочете до упаду – это режиссер вас рассмешил. Режиссер – это создатель. В том числе и ваших эмоций. И если вы не смеялись, и не плакали во время просмотра фильма, то фильм снимал не режиссер, а дилетант, банальный исполнитель. Есть режиссеры, которые, не имея своего индивидуального творческого подхода к работе, попросту копируют чьи-то идеи. А копия – это не оригинал. Они намного слабее, если, конечно же, копию снимает не точно такой же мастер. Предположим, Леонардо Да Винчи нарисовал картину, с которой снял копию, к примеру, Рафаэль. Но если копию с картины Леонардо сделает какой-то рядовой художник, то место такой «работе» только на блошином рынке, а не в художественной галерее. Потому что в работе этой не было души.

— Почему азербайджанское кино сегодня находится в упадке? Как это могло случиться? Ведь в Азербайджане всегда снимали хорошее кино. Мы до сих пор с благоговением смотрим любимые старые фильмы, созданные на киностудии «Азербайджанфильм».

— Прежде всего, из-за несерьезного отношения к этому виду искусства. Отсутствие школы. Потому что те люди, которые могли бы снимать хорошее кино – их уже нет. Даже если эти люди еще есть, они отошли от своей деятельности – по ряду причин. 5 лет как я преподавал в Университете искусств режиссуру, мне даже предлагали взять на себя должность завкафедры, но я не согласился, потому что я действующий режиссер. Мне предложили возглавить курсы (5-7 человек), и, так сказать, сделать из студентов режиссеров. Я ответил, что это невозможно. Если нет таланта, то режиссера не будет. Его просто не выйдет.

— Почему? Разве не учение формирует профессию?

— Возможно, другие профессии – да. Но только не режиссера. Эта профессия требует огромной практики, жизненного опыта, обширных знаний, о которых я говорил уже ранее. Режиссер именно свои знания облекает в форму. А знания – это, прежде всего, жизненный опыт. А откуда у 18-летнего юноши жизненный опыт? Когда я учился в Ленинграде, то на режиссерский факультет принимали тех, кто уже закончил какой-то вуз. Если у этого человека обнаруживался талант режиссера, то его принимали. А если этот человек еще и отслужил в армии, работал на каком-то предприятии – то вообще хорошо. Только таким образом и формируется жизненный опыт, который является главным критерием, козырной картой в работе режиссера. А со школьной скамьи режиссерами не становятся. Артистами – возможно, если у человека есть талант, определенная доля креатива. Но опять же артист – это исполнитель. Но не создатель.

По сути, и меня тоже уже нет. Потому что я давно не занимаюсь съемками. В 2010 году я сдал свой последний фильм «Крокодиловы слезы». Это была моя лебединая песня.

— А почему Вы так решили?

— Потому что нет мотивации.

— Разве мало в стране интересных тем?

— Нет, тем как раз-таки много. Не так давно я давал интервью, в котором отметил, что 90% задуманного мною я реализовал. Но те оставшиеся 10% не реализованы потому что я не захотел – потому что к тому, что я создаю, нужно проявлять соответствующее внимание. В том числе, и в верхах. Вы сами знаете, как на меня ополчились в Армении за мои фильмы. А ведь это началось еще до того, как фильмы вышли на экран – только из-за сообщений в СМИ, что в Баку снимается фильм «Армяне – мифы и реальность», автор сценария Низим Рза. Информация эта пошла по разным каналам, и на армянских сайтах началась самая настоящая травля – грубая, ироничная, циничная. В принципе, я спокойно отношусь к такого рода нападкам, и не скажу, что эта суета причинила мне какой-либо ущерб. Но когда вышел мой фильм, они замолчали. Потому что я доказал им свою правоту. У них не было аргументов, потому что я использовал материалы армянских источников, русских, английских, французских – только не местных, не азербайджанских. А знаете почему? Для того, чтобы те же самые армяне потом не съязвили: сами же написали, сами же отсняли, сами же показывают. Эти фильмы азербайджанская общественность приняла очень тепло, очень хорошо. Но в официальных кругах встретили мою работу холодным молчанием, отчуждением.

— Разве эти фильмы спонсировало не государство?

— Это был госзаказ. Но есть такое волшебное слово СПАСИБО. Я отношусь к той самой редкой категории людей, которые никогда ничего не требуют. Но понятие БЛАГОДАРНОСТЬ – это не денежный, не материальный эквивалент. Это именно то самое простое СПАСИБО, которое каждый создатель жаждет услышать из уст своего зрителя. Вот сейчас вы берете у меня интервью, я же должен сказать вам СПАСИБО за вашу работу. Так же как и всей вашей редакции. Иначе это уже будет не по-человечески как-то.

— Мне, в принципе, понятно, почему государство не сказало Вам спасибо. Такой подход свойственен, к сожалению, современным азербайджанским руководителям. Заказал, оплатил — и до свидания! В народе же эта черта зовется не отчужденностью, а невоспитанностью, прежде всего.

— Это их проблема, а не моя. Я сдал свою работу. И без дела все равно не сижу: после того, как я перестал снимать, вышли в свет мои книги (в данный момент еще две на подходе), третья книга уже закончена наполовину, сюжет 4-й и 5-й – уже у меня в голове. Я очень хочу успеть сделать все то, что задумано мною. А снимать фильмы просто так, в пустоту – мне не хочется. Должна сохраняться теплота встречной стороны. А иначе как же работать? Ведь даже если вы выходите летом из моря, и у вас от прохладной воды по коже мурашки, то так приятно, так сладостно, когда вдруг ощущаешь легкое дыхание гилавара… А когда дует только хазри, душа одевается в броню.

Потому я и не удивляюсь тому, что сегодня азербайджанский кинематограф в упадке. Иногда мне пишут мои ученики, что им не хватает «морального кислорода». Я хоть и советую им не опускать руки, но, тем не менее, понимаю, насколько это трудно сегодня…

— Мы постепенно подошли с Вами к главному вопросу, который очень интересует мыслящего читателя: в Азербайджане существовала целая плеяда корифеев, принесших на нелегком поприще киноискусства большую славу нашей стране. Их было много, но почет только разве что десятку деятелей. Почему все остальные сегодня забыты? А если к кому из них и приходит слава, то только после смерти?

— С вашими словами можно согласиться, но только частично. Слава и почет у нас в стране, как правило, зависит, прежде всего, от того, кто и как себя ведет. Если человек покладистый, то его замечают. Если бунтарь – то с точностью наоборот.

Хочу рассказать вашим читателям одну историю: в 1969-м году я был молодым режиссером, закончившим Ленинградский институт кинематографии, отслужившим армию и работавшим на производстве. Я уже успел отснять два фильма, которые сдал в качестве курсовой работы, и нужно было снимать третий. Мне его заказал Гаджи Гаджиев, который в то время возглавлял «Азербайджантелефильм», и впоследствии ставший Председателем Союза журналистов Азербайджана. Он предложил мне снять фильм по сценарию «Человек спасает Каспий» — об экологических проблемах Каспийского моря. Я прочел сценарий, и предложил кое-что переделать, а именно убрать легенду, которая лежала в основе этого сценария, так как посчитал, что она неуместна в работе такого серьезного масштаба. Я видел этот фильм публицистическим. И только. Я поделился мыслями с Гаджи Гаджиевым, он помолчал, а потом сказал странную фразу: Только об одном тебя прошу: НЕ ПЕРЕХОДИ «КРАСНУЮ ЛИНИЮ». Я спросил, что за линия такая, и он мне ответил: сам поймешь.

Я начал снимать фильм. Мы работали в различных береговых зонах Каспия. И вот однажды приехали на побережье в Нефтечале. Море – серое, недоброе, волнуется, крутит. И вдруг видим ветхий домик. Подошли ближе, картина удручающая: тощая крыша, на старом полусгнившем пирсе около домика – лодка с пробитым дном, обрывки рыболовной сети. Возле домика бегает несколько куриц. На встречу нам вышла изможденная пожилая русская женщина. Мы представились, сказали, что снимаем фильм. На вопрос, кто она, почему живет в таком неприглядном месте, и чем занимается, женщина ответила: я была рыбачкой. Здесь ловили и обрабатывали рыбу, которую затем посылали на рыбозавод – еще до войны. На мой вопрос, много ли было рыбы, женщина ответила: столько, что мы не успевали ее всей артелью чистить, даже приглашали сезонных работников на помощь. А потом все эти люди постепенно ушли – вместе с уходом рыбы из Каспия. А женщина эта осталась, потому что очень надеется на то, что все вернется на круги своя, и в море когда-нибудь снова будет много рыбы.

Мы засняли этот сюжет, и я даже не подозревал в тот момент, что уже перешел «красную линию». Потом я наглядно показал, как мальки осетрины гибнут после попадания в аквариум нескольких капель нефти. Показал, как ядовитые сумгаитские сочные воды с территории химических заводов потоками стекают в Каспий. Я говорил с работниками лабораторий и включил эти беседы в фильм. Когда руководство Гостелерадио посмотрело фильм, то мне однозначно сказали: мы не можем это принять. Я ответил, что работал строго по сценарию. «Вы наверняка хотите, чтобы нас сняли с работы и вычеркнули из рядов партии?» — такой был их ответ мне. Руководство настоятельно требовало, чтобы из фильма был вычеркнуты кадры с рыбачкой, с мальками осетра, и со сточными водами. Им нужны были только поверхностные разговоры о том, что Каспий немного загрязнился, но не более. Причины их не интересовали. Я наотрез отказался кастрировать свой фильм. Не пройдет – таким был окончательный приговор. Я должен был улетать в Ленинград, и сказал, что пусть лучше не пройдет, чем выйдет в том виде, в каком вы хотите его преподнести. Гаджи Гаджиев поддержал меня. И сказал: как только приедешь в Ленинград – сразу же сообщи мне свои координаты. И насчет фильма не беспокойся. Через 6 дней после моего возвращения в Ленинград, в гостинице звонит телефон, вызывают меня. Я снимаю трубку, слышу – Гаджи Гаджиев на проводе. «Срочно собирай вещи, и отправляйся первым же рейсом в Литву, в Клайпеду. Я послал твой фильм на Всесоюзный кинофестиваль по линии «Человек и море». Твое имя уже в списке участников».

Я приехал в Клайпеду, разместился в гостинице. Вечером перед кинофестивалем был банкет, куда я пришел, никого не зная. И меня никто не знал. И вдруг ко мне подходит организатор оргкомитета Фестиваля, и спрашивает: «Человек спасает Каспий» — ваш фильм? Я говорю – да, мой. «Я вас поздравляю, сказал председатель. Ваш фильм включили в конкурсный показ. Потому что снять такой фильм в наше непростое время (1969-й год — прим. авт.) – надо иметь не дюжую смелость». И с этого момента у меня началось внутренне волнение. Именно после его слов о том, мою работу включили в показ. В Баку фильм не приняли. А вдруг он еще и на Фестивале провалится? Что тогда? Мне скажут: «Вот видишь? Мы тебе говорили не переступай «красную линию»? А ты переступил. И потерпел поражение»!

Итак, первый день. У меня в руках программа фестиваля, где мое имя вписано вручную. Я в просмотровом зале. Просмотрели первый фильм, затем – второй. Начался просмотр третьего – моего. Когда я услышал первые аккорды музыки, сердце так забилось. Ну, думаю, началось! Кода просмотр моего фильма закончился, в зале раздались… аплодисменты – начиная от членов жюри, которые повернулись в сторону зала, и заканчивая зрителями! Я не понял сначала, кому они аплодируют. Оказалось – мне. После просмотра еще двух фильмов я вышел из зала, и меня окружила толпа людей разного возраста, которые от души поздравляли и благодарили меня за проделанную работу. Эти люди организовали стол – в мою честь — в честь режиссера, которого никто не знает! — и долго ждали, когда я выйду из просмотрового зала. Но фильм все еще не принимали в Баку. В газете должна была пройти информация об этом фестивале. Но выпуск этого номера задержали – именно потому что не знали, чем может грозить выход статьи о том, что азербайджанский режиссер стал победителем на Кинофестивале со своим фильмом «Человек спасает Каспий», который в Баку объявили персоной «нон грата». Перестраховщики позвонили в ЦК и спросили: что делать? И им ответили: «Вы что, с ума сошли? Фильм получил специальный приз «Трезубец Нептуна» на престижном кинофестивале, фильм признали в Москве! Срочно давайте статью». И газета с этой статьей вышла на день позже. В статье было отмечено, что этот фильм стал началом третьей волны документального кино. В Баку фильм наконец-то приняли, но только после того, как Москва показала его по Центральному Телевидению. Красная линия стала переходным моментом моей жизни. И я правильно сделал, что переступил ее тогда.

Напоследок хочу обратиться к вашим читателям: каким бы тернистым ни был бы ваш путь, не сходите с него. Умейте переступить эту «красную линию». Особенно, если приходите в любимую профессию, особенно, если следуете делу своей жизни. И если когда-нибудь человек не знающий и не умеющий попытается встать на вашем пути со своими нравоучениями, даже мысли не допускайте, что будете делать так, как того желает он. Это недопустимо.

— Вы дали очень правильный и мудрый совет. Как говорил Экклезиаст, есть время разбрасывать камни, и время собирать их. И это очень хорошо показывает перемена сферы творчества, которая на данный момент происходит в вашей жизни. Вы осваиваете трамплин, который приведет вас прямиком на следующую вершину. И вы ее обязательно покорите! Мы же от всего сердца желаем Вам здоровья, счастья и благополучия.

Беседовала Яна Мадатова, фото Илькина Зеферли