Большинство людей, интересующихся прошлым, представляют себе античность как нечто застывшее, где все вопросы уже решены и дальнейшие исследования – сизифов труд. В реальности же изучение античности отнюдь не является достоянием узкого круга фанатиков – очень много вопросов античной истории, которые могут пролить свет на современные проблемы и обозначить пути их решения, еще ждут своих исследователей. К числу таких проблем относится и анализ данных античных географических источников по Кавказской Албании.

Представления географов и историков античного времени нашли свое отражение в таких документах как tabula mundi или mappae mundi — графических моделях обитаемой земли. К числу таких памятников относятся два выдающихся документа античной эпохи – карта Клавдия Птолемея и Певтингерова таблица. Первая отражает состояние географических знаний на начало II века нашей эры, а вторая – маршруты торговых путей в то же время. В этой статье будут рассмотрены сообщения Клавдия Птолемея о Кавказской Албании, приводимой в его труде «География» и составленной карте мира. Актуальность этой темя заключается в том, что анализ топонимов, приводимых в труде Птолемея, доказывает их происхождение из языков коренного населения, не неся в себе никаких следов армянского влияния, вопреки положениям многих армянских исследователей.

Детальное изучение карты приводит к выводу, что юго-западная граница античной Кавказской Албании проходила по территории современной Армении, тем самым опровергая представления армянских исследователей о Кавказской Албании, как Восточном крае Армении. Так же данный памятник научной мысли доказывает, что на момент составления карты Армении не существовало в рамках Кавказского региона.

О самом Клавдии Птолемее, являющимся одним из титанов науки и сыгравшем огромную роль в ее становлении, известно крайне мало. Ему принадлежит ряд выдающихся открытий, совершенных в различных областях науки.

Биографические данные о Птолемее разбросаны на страницах его трудов. Если свести их воедино, то получается следующая картина. Точно известно, что Клавдий Птолемей был жив при римском императоре Марке Аврелии (161 – 180). Так же известно, что он работал на протяжении 40 лет астрономом в г. Канопе (ныне – Абукир в дельте Нила). Само имя «Птолемей» свидетельствует о греко-египетском происхождении, а «Клавдий» — о наличии римского гражданства, потому что Египет с I в. до н.э. был римской провинцией.

Но непреходящая слава античного ученого зиждется не на богатстве его биографии, а на непреходящем значении его трудов, один из которых – «География» и привлек наше внимание. Точнее, часть этого труда, посвященная Кавказской Албании.

Итак, сведения о Кавказской Албании содержатся в 11-й главе V книги его «Географии», также они продублированы на III карте Азии. К сожалению, карта и труд Птолемея мало привлекался исследователями. Наиболее обстоятельное исследования информации Птолемея было предпринято в 19 веке А. Яновским, привлекшим к системному анализу также данные лингвистики (конечно же, отвечавшие уровню науки того времени, но и до сих пор не потерявшие актуальности). Наблюдения Яновского с дополнениями европейских исследований той же эпохи были сведены Б. Дорном в фундаментальном труде «Каспий. О походе русских в Табаристан. С дополнительными сведениями о других набегах их на прибрежье Каспийского моря», опубликованном в Санкт-Петербурге в 1875 году.

Гипотезы касательно локализации различных топонимов с карты Птолемея выдвигались и советское время. Но на наш взгляд наиболее объективной работой в этом направлении стала обстоятельная статья С.Н. Муравьева « Птолемеева парта Кавказской Албании и уровень Каспия. Постановка вопроса. Системный анализ карты, предварительная локализация рек и поселений, стратегия дальнейших поисков», опубликованная в центральном союзном академическом издании «Вестник древней истории», вышедшей в 1983 году. В дальнейшем мы будем придерживаться стратегии, разработанной этим исследователем.

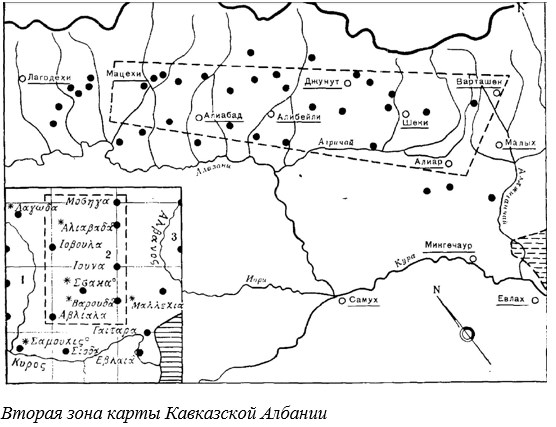

В системе координат, использовавшейся Птолемеем, присутствует ряд ошибок. Дело в том, что Птолемей использовал записки путешественников и периплы (описания побережья) морей. Следующей крупной ошибкой Птолемея стало неверное принятия значения диаметра Земли.

Но в координатах прибрежных пунктов, приводимых Птолемеем, соблюдена большая точность. Это объясняется тем, что в 285-280 гг. до н. э. наместник Гиркании флотоводец Александра Македонского, а затем и Селевка I Патрокл совершил плавание по Каспийскому морю. Несомненно, что по достижению чисто практических целей для дальнейших экспедиций был составлен перипл (руководство к плаванию с описанием топонимов), которым и пользовался Птолемей.

И действительно, разница между птолемеевскими координатами и современными составляет в среднем 40 ̒ — 50 ̒ или 40 – 50 км. В данном случае эта разница между современными координатами и «исправленными» Птолемея объясняется совсем другой причиной.

В данном случае, как видно даже неискушенному читателю, наблюдается странное явление: слишком закономерна разница между координатами. Это может быть объяснимо лишь колебанием уровня Каспия. Если анализировать данные Птолемея о внутренних районах Кавказской Албании, то с этих позиций будет невозможно объяснить некоторые несоответствия. Логическим образом напрашивается вывод о том, что для локализации прибрежных пунктов Каспийского моря и внутренних районов Кавказской Албании Птолемей использовал разные источники. Наиболее вероятным представляется, что в руках античного географа находился перипл Патрокла, отразивший состояние Каспийского моря в период регрессии – понижения уровня.

Дело в том, что в конце позапрошлого тысячелетия – рубежа нашего произошли серьезные климатические изменения, повлекшие за собой обмеления Каспия. В областях водосбора Волги выпало мало дождей, и крупнейших донор воды обмелел, что незамедлительно сказалось на Каспии. Другие реки, впадавшие и впадающие в него, не могли восполнить нехватку воды, и весь район Северного Каспия стал сушей. Но в руках Птолемея находились иные источники, несколько более отвечающие современному географическому положению Каспия. Для согласования этих источников Птолемею пришлось вытянуть на своих картах Каспий не с севера на юг, как соответствует действительности, а с запада на восток. Но регрессия Каспия продолжалась сравнительно недолго. Уже к 1 веку нашей эры вода начала прибывать, и уровень моря подниматься.

Косвенным доказательством этого процесса именно в означенный период может служить наличие римской надписи в Гобустане. Вряд ли бы римляне расположили свой форпост вдали от водных ресурсов. К тому же надо учесть и гастрономические привязанности римлян: любимой приправой им служил сок перебродившей на солнце рыбы. А как еще можно было ее добыть, если море находилось бы далеко, и путь к нему пролегал по враждебной или просто чужеродной по языку территории? То есть, косвенным свидетельством трансгрессии Каспия может служить и привлеченная к анализу под этим углом зрения латинская надпись.

Что касается локализации пунктов внутренних областей Албании, то практически полное единство мнений в данном случае облегчает нам задачу. К тому же при описании внутренних областей Албании Птолемей использовал записки и дневники соратника Гнея Помпея – выдающего римского деятеля Феофана Митиленского. Территориально Птолемей разделил Албанию на 5 зон, границами которых служат реки и горные хребты.

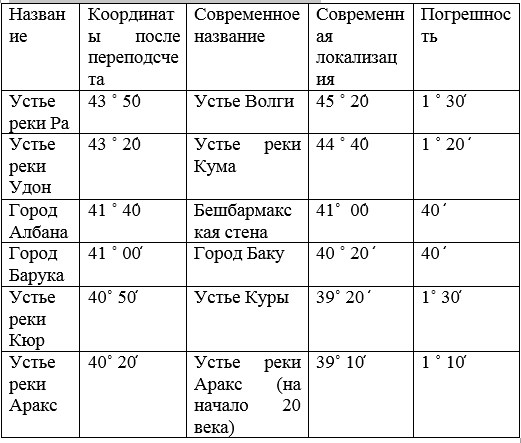

Первая зона расположена между Курой и анонимной рекой (Алазанью?) и соответствует современным Цителкаройскому, Сигнахскому, Гурджаанскому и Телавскому районам Грузии и частично Казахскому, Товузскому, Шамкирскому и частично Гейгельскому (б. Ханларскому) районам Азербайджана. В этой зоне расположены города Тагода, Бакхия, Сануа, Деглане и Нига. Согласно С.Н.Муравьеву, Бакхия – это либо Банурцихе, либо Вакири — пункты, расположенные на дороге Гурджаани — Сигнахи. Так же довольно интересно наблюдение Муравьева на основе сообщения академика С. Т. Еремяна, по которому в тексте Равеннского анонима (географического трактата раннего средневековья), город Санория читается как Sinora и локализуется у современного Иджевана. Данное наблюдение академика позволяет утверждать, что юго-западная граница Кавказской Албании проходила по территории современной Армении . «Санори-Цнори можно также сопоставить с этнонимом «цанары», носители которого, судя по древним грузинским и арабским источникам, обитали в окрестностях Дарьяльского перевала, и имели также непосредственное отношение к созданию Кахетского княжества (Кахетия по-арабски — Санария)», — добавляет исследователь.

Что касается топонима Нига, то мнения исследователей разделяются: географ С.С.Велиев вслед за А.К. Бакихановым считает, что Птолемей так показал древний Шеки – Нуху, разрушенный землетрясением 1772 года. Муравьев же предпочитает локализовать Нигу в районе Дзвели Анага в восточной Грузии, рядом с Тибаани. Что касается города Лагода, то мы солидарны с С.Н.Муравьевым: произошло смещение координат и античная Лагода – это современный Лагодехи.

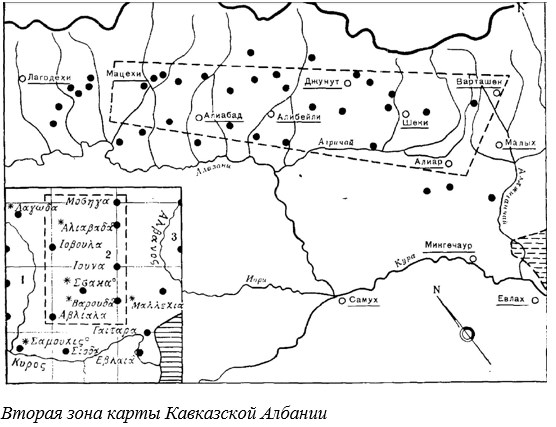

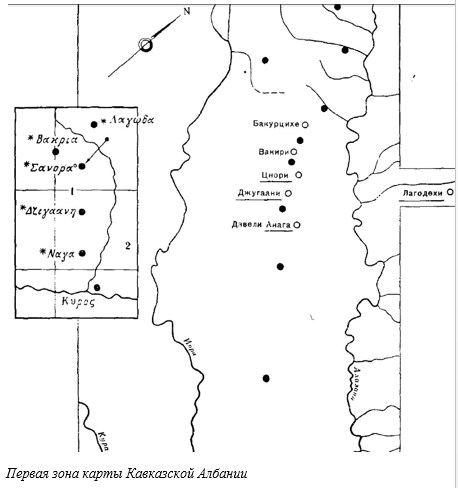

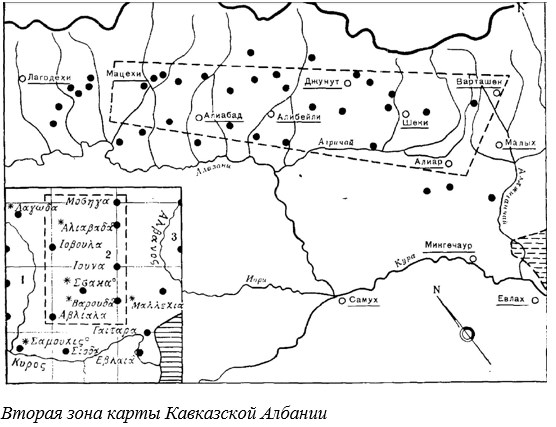

Вторая зона на карте Птолемея охватывает нынешние Белоканский, 3акатальский, Гахский, Шекинский и отчасти Огузский (в советское время носивший название Варташенский) и Мингечаурский районы Азербайджана, а также Лагодехский район Грузии. На территории этой области расположены следующие города: Мосега, Иобулу, Иуна, Аблиану, Мамекхия и Гаитаура. Топоним Мосега, согласно исследованиям В. Л. Гукасяна и С.Н. Муравьева С.Н. без труда идентифицируется как село Моцехи близ города Закаталы. Причиной бесспорной идентификации является удинский корень, лежащий в названии села: «маци» — белый. Единственное разногласие вызывает окончание «хе», которое В.Л. Гукасян интерпретирует как «вода», Муравьев же как «баран».

Некоторые трудности вызывает этимологизация названия села Алибейли под Гахом на левом берегу Курмухчая. С.Н. Муравьев осторожно возводит его к птолемеевской Иобуле, хотя под мусульманской окраской названия видит возможность переосмысления предполагаемого удинского названия «Бул – ала» — «вверх головой» .

Иуна сопоставляется Муравьевым С.Н. с одним из двух селений Джунут, расположенных к северо-западу от Шеки. Хотя Яновский предлагал идентифицировать античную Иуну с селением Гейнюк. Но мы в данном случае считаем, то поскольку все три села находятся в близком соседстве, то все они могут быть потомками античной Иуны.

В вопросе с локализацией Аблианы так же в основном присутствует единодушие: еще А. Яновский предполагал его соответствие с современным селом Алияром, расположенным к югу от Огуза. С.Н. Муравьев в свою очередь уточняет, что происхождения названия села может быть связано с « персидским аЬ lewar «речной песчаный вал на берегу», что хорошо согласовывалось бы с географическим положением Алиара.

Споры вызывает локализация Мамекхии: географ С.С. Велиев предлагает видеть в нем древнее название Шемахи (1, 154), тогда как С.Н. Муравьев – селение Малых, находящемуся у р. Алджиганчай к югу от Огуза. Но вполне вероятно, что при нанесении топонимов на карту произошла неизбежная путаница из-за различных показаний источников Птолемея. Дальнейшие выводы возможны после детального археологического обследования предлагаемых мест.

Интересна также приводимая Муравьевым этимологизация названия Мингечаура. Он возводит его к птолемеевской Гайтаре, исходя из удинских корней кeç-ur (-ux) «каменные стены» и мин- с уд. main «черный».

Что касается локализации Оссики, то аналогия с названием Шеки просто очевидна. Это названием связано с древневосточным племенем саков – одного из ответвлений скифов – тотемом которых был олень. От их названия произошло и наименование античной Сакасены – одной из областей Кавказской Албании, занимавшей правобережье Куры и часть равнинного Карабаха.

Очень интересна локализация Баруки. С.С. Велиев упорно видит в нем древний Баку. Логика его рассуждений проста: фонетическое сходство названий. Вполне возможно, что в античное времени на территории современного Апшерона и располагалось поселение с похожим названием, но в любом случае искать его следует не под современным Баку. Если наша гипотеза относительно происхождения римской надписи в Гобустане и причине ее там появления верна, то античный Баку располагался бы в округе Гобустана, тем более эти места заселены были гораздо раньше.

Название Барука С.Н. Муравьев связывает с названием Огуза, в советское время носившем название Варташен. От отказывает ему в армянском происхождении, и перевод названия топонима с армянского как «деревня роз» не считает историчным. Происхождение этого названия он предлагает искать в языках кавказской группы: цахурском, лакском, рутульском, крызском и будугском, на которых vadz, vас и др. обозначают Луну, которая в античное время входила в общекавказский пантеон.

Локализация двух других топонимов карты – Самуниса и Эмболайи – не вызывают затруднений. В названии Самуниса еще А.Яновский справедливо увидел Самух, ныне затопленный Мингечевирским водохранилищем. Неподалеку от этого города произошло первое столкновение римских войск под предвоительством Помпея с албанами во время похода против понтийского царя Митридата. Эмболайя же однозначно локализуется Муравьевым С.Н. как современный Евлах, который хоть и возник у одноименной железнодорожной станции, но вполне мог перенять древнее название поселения, входящего в комплекс Джафарханского могильника.

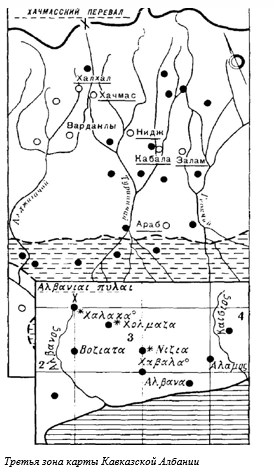

Третьей зоной карты Птолемея являются Албанские ворота и территория между реками Албаном и Кайсием.

Прежде всего, нам впервые встречается гидроним, созвучный названию народа и страны. На память сразу же приходят слова французского географа и социолога Жан Жака Элизе Рюклю, что «реки несут на своих волнах и историю, и жизнь народов». Следовательно, прародину одного из 26 албанских племен следует искать именно в этом регионе.

Локализация реки Кайсий сомнений не вызывает – это современный Кусар-чай, следовательно река Албан соответствует Алджиган-чаю в Шекинском районе Азербайджана. Интересно и то, что именно на берегу этой реки произошло самое известное сражение римлян с албанами в ходе военной кампании 66 года до нашей эры. Бартоломей Дорн – выдающийся российский востоковед, этнический немец, приводит в своем труде довольно интересные сведения, почему римляне назвали эту реку Albanus`ом. Дело в том, что на латыни слово Alba означает «белый». А во время половодья ручьи, впадающие в Albanus – Алджиган-чай несут белую пенную воду.

На этой карте Птолемей допустил две неточности: были перепутаны названия Габалаки и Халакхи. При перестановке этих топонимов картина проясняется: указанная Птолемеем Кабала в точности соответствует современному античному городищу, а Халакха – современному селу Халхал в Хачмазском районе. Интересна так же миграция топонима Халхал. Как известно, в раннем средневековье зимняя резиденция албанских царей носила одноименное название. Оно локализуется в районе современной Акстафы.

Локализация остальных топонимов этой зоны так же не вызывает особых трудностей. Мисия, расположенная Птолемеем к юго-востоку от Хачмаза и к северу от Габалы, соответствует, конечно, современному удинскому селу Нидж. Алам полностью соответствует современной Яламе, а Албану необходимо искать в районе Бешбармака – поселка Араб.

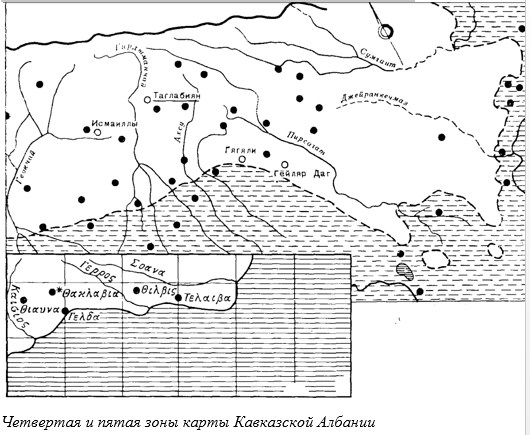

Следующими зонами птолемеевской карты Кавказской Албании являются регион между реками Кайсием (Кусар-чаем) и Геррой (Пирсагатом) и острова Каспийского моря. Однако, локализация и этимологизация их названий, по крайне мере, сильно затруднена колебаниями уровня Каспия. Лишь одно название может быть локализовано: Тхабилака. Как полагает С.Н. Муравьев, оно соответствует современному селу Таглабияну в 8 км к югу от Лагича. Этимологизация остальных названий практически невозможна из-за сильного изменения уровня Каспия в древности и последовавшего в результате этих процессов изменения географического облика региона.

Заключением данной статьи могут послужить слова основоположника современной азербайджанской исторической науки Аббаса Кулиага Бакиханова: « ни века, ни тысячелетия не могут до конца истребить названия местностей, который им дали их первопроходцы и первопоселенцы».

Авторы: Шелале Гасанова, Заур Мехдиев